固定資産税はいつまで払い続けるのか?

不動産を持っていると、毎年のようにやってくるのが「固定資産税」の納税通知書ですよね。これ、結構な負担になっている方も多いのではないでしょうか。では、この固定資産税、一体いつまで払い続ける必要があるのか?

今回はその疑問に答えていきます。

本記事の内容は執筆時点の情報に基づいており、正確性や最新性を保証するものではありません。最新の情報は公式サイトや関連機関の発表をご確認ください。

関連記事:地価が上がりそうな地域 兵庫 – 地域経済のポテンシャルを解析

固定資産税は一生払い続ける?

結論から言うと、固定資産税は「一生」払い続ける必要があります。土地の場合は特にそうです。建物は老朽化によって税額が減ることがありますが、完全にゼロになることはほぼありません。土地は経年劣化もしないため、ずっと課税対象です。

例えば、自分が所有している土地や家がどんなに古くなっても、所有している限りは納税義務が発生します。これは土地が価値を持ち続けるからですね。たとえ空き家になっても、建物が残っている限りは固定資産税が発生するので、空き家のまま放置していると維持費がかさむ一方になります。

固定資産税を減らす方法はある?

固定資産税はなかなか重い負担ですが、減らせる場合もあります。

例えば、新築住宅の場合、一定期間の減税措置があります。また、耐震改修や省エネリフォームを行った場合も減税の対象になることがあります。各自治体によって条件が異なるので、確認してみる価値はあります。

次に「立退料の相場」についても詳しく見ていきましょう。

立退料の相場ってどれくらい?

もしも突然、大家さんや自治体から「この物件を立ち退いてほしい」と言われたら、頭をよぎるのが「立退料」の問題です。引っ越し費用や新しい物件探しの費用、営業をしているならその損失など、考えるだけで頭が痛くなりますよね。

立退料の相場はどのくらい?

実は立退料の相場というのは、物件の種類や立ち退き理由によって大きく変わります。居住用の賃貸アパートの場合、家賃の6ヶ月~1年分が目安です。例えば家賃が8万円なら、48万円~96万円くらいの立退料が一般的です。

一方で、店舗や事務所になると相場はさらに跳ね上がります。店舗だと営業の損失も考慮されるため、数百万?数千万円になることもあります。また、再開発や道路拡張の場合は、土地の面積や地価によってさらに高額な立退料が発生することもあるんです。

交渉次第で変わる立退料

立退料は交渉次第で上下することがあります。例えば、立ち退きの理由が貸主の都合であったり、再開発のためであったりすると、交渉によって増額できる可能性があります。また、住んでいる場所に強い愛着がある場合や、引っ越しに多大なコストがかかる場合も、それを主張することで立退料のアップが期待できるでしょう。

次に、固定資産税の金額の決まり方についても詳しく見ていきましょう。

固定資産税評価額の仕組み

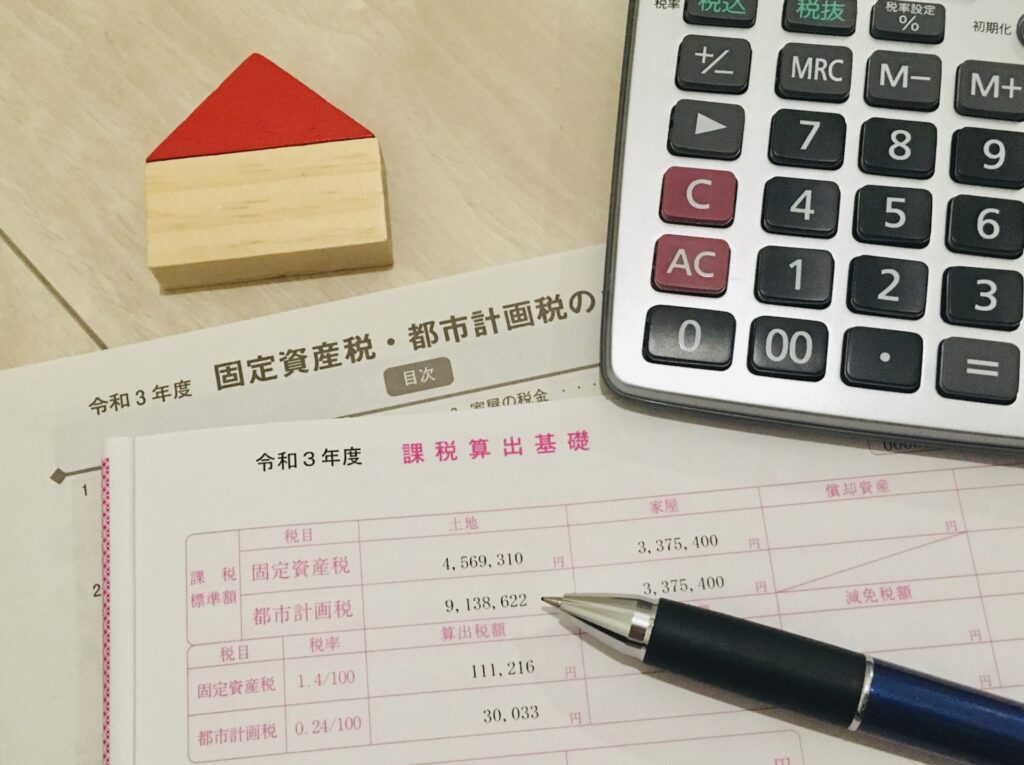

「固定資産税評価額」とは、固定資産税を計算するための基準となる評価額のことです。毎年、春になると市区町村から送られてくる納税通知書には、この評価額が明記されています。

評価額はどうやって決まるの?

評価額は「再建築価格方式」という方法で算出されます。これは、同じ建物をもう一度新しく建てた場合にいくらかかるかを基準にして決められるんです。そして、建物の経過年数による減価補正が行われ、最終的な評価額が出されます。

土地の場合は「路線価方式」または「標準宅地比準方式」によって決まります。路線価方式は、道路ごとに設定された価格を基準に評価する方法で、特に市街地でよく使われます。田舎の方では標準宅地比準方式が使われ、近隣の土地価格を基準に評価されます。

関連記事:資産価値が落ちない街──大阪万博エリア

関連記事:パススルー型サブリースとパススルー契約の特徴と活用法

評価額が高いと固定資産税も高い

固定資産税は、この評価額に税率をかけて算出されます。税率は基本的に1.4%が多いですが、自治体によって異なる場合があります。評価額が高ければ高いほど税額も増えるので、都市部の一等地などではかなりの金額を納める必要があります。

また、固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われるため、地価が上がれば税額も上がります。逆に、地価が下がれば少しは負担が軽くなることもあります。

全国地価マップ | トップ

https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

全国の地価情報を手軽に確認できる「全国地価マップ」は、不動産の資産価値や固定資産税の目安を把握するのに便利なツールです。地価の推移や地域ごとの詳細もわかるため、資産管理や売買の参考に役立ちます。土地の評価額が気になる方は、一度チェックしてみてください。

固定資産税の支払い期限と滞納のリスク

固定資産税の支払い期限、滞納した場合のリスク、ペナルティについて詳しく解説します。

滞納した場合のペナルティと延滞金

固定資産税の支払いが遅れた場合、延滞金が発生します。自治体ごとに利率が異なりますが、基本的に年利14.6%ほどになります。

差し押さえのリスクと回避方法

差し押さえが発生する条件

固定資産税を長期間滞納すると、差し押さえのリスクが生じます。通常、複数回の督促が行われた後、最終的な支払い期限を過ぎても納付がない場合に手続きが進行します。具体的には、督促状が届いてから10日以内に支払いがなければ、差し押さえの手続きが開始されるのです。

将来に備える!安心した不動産の保有を目指して

固定資産税は、所有している限り一生払い続ける必要があり、特に土地の場合は劣化もないため、その負担は続いていきます。しかし、少しの工夫で負担を軽減することも可能です。

例えば、新築住宅の減税措置や耐震改修、省エネリフォームなどを行うことで、一定期間の税額が軽減される制度も存在します。さらに、自治体ごとに行われる特定の条件下での減免措置などもあるので、自分の物件が対象かどうか一度確認してみると良いでしょう。

また、立ち退きの交渉時には適正な立退料を得られるよう、交渉材料を揃えておくことも重要です。急な要求に慌てるのではなく、相場や法的な権利をしっかり理解した上で対応することで、より良い条件を引き出せる可能性があります。

関連記事:パススルー賃貸とその仕組み

最後に――固定資産税への賢い向き合い方

最後に、固定資産税の滞納は延滞金や差し押さえといったリスクを伴うため、支払い期限を守ることが大切です。もし負担が重いと感じたら、自治体に相談することで分割払いの対応も可能な場合があります。長期的な資産管理を見据え、計画的に納税を行い、不動産を安心して保有し続けられるよう、しっかりと準備を整えておきましょう。

固定資産税に対する理解を深めることで、今後の資産管理もよりスムーズに進められるはずです。賢く対策を立て、将来の不安を少しでも軽減していきましょう。

お客様の資産を最大限に活用

株式会社TENPO研究所では、お客様の資産を最大限に活用し、効率的かつ持続可能なビジネスモデルを構築するお手伝いをしています。オーナー様と入居者様の双方にとって利益を最大化することを目指し、私たちとのパートナーシップを通じて、資産価値を最大化し、ビジネスの成功を確実なものにしましょう。未来を共に築くために、株式会社TENPO研究所が皆様のビジネスパートナーになります。さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社TENPO研究所のお問い合わせ詳細はこちら